食農友善環境生態系的在地化課題

您在這裡

食農友善環境生態系的在地化課題

第二屆食農教育示範點徵選觀察

食農教育不應僅限於「設計教案」,而應擴展至系統性的行動與政策落實。因此,本基金會自2022年《食農教育法》通過後,積極推動「打造綠色飲食生活圈」行動,並確立「連結與治理」作為核心推動策略。我們透過整合政府部門資源,促進公私協力,以擴大社會對食農教育的理解與影響力,並改變消費者認知,以實際行動支持農村發展。

「綠色飲食生活圈」強調透過多元連結與跨領域合作,建立一個永續發展的食農生態系統。我們鼓勵團隊以農業議題(包含林牧漁)為核心,發展在地化行動模式。例如,2023年受計畫輔導的團隊,透過實際推展經驗,歸納出各示範點的關鍵議題:加強都市防災韌性、海洋資源永續利用、促進台灣米食利用、校園午餐食材在地化、提升本土雜糧復興等,進一步發展成可供其他社區或團隊參考的實踐模式。這些模式的建立,有助於提升不同區域的食農調適能力。

延續上述成果,本會於2024年9月第二屆食農教育示範點徵選前期,召開兩場「共識會議」,廣邀產、官、學界代表及三個受輔導團隊共同參與。會議重點包括檢視政策與治理支持系統的完善程度、分享團隊在輔導前後的實踐反思,以及探討未來行動延伸的可能性。透過此過程,促進綠色飲食生活圈的公私協力機制、強化跨部會合作模式,引導資源運用的整合與永續性。

此外,2024年10月至11月期間,於台東、高雄、台北、基隆及台中舉辦五場「在地實踐行動培力工作坊」,也鼓勵更多團隊實際參與提案徵選,共吸引155個地方團隊參與,更加擴大綠色飲食生活圈理念的影響力。然而,在工作坊討論過程中,我們觀察到各區域有共同關注的食農議題,但也顯現出區域性差異,後續將與徵選出的示範點,透過陪伴討論與媒合資源,進一步發展因地制宜的推動策略,提升地方食農行動回應議題的適切性與調適能力。

在地食農與永續發展:挑戰與機會

參與工作坊的人大多關注農業永續發展,並重視或實踐友善農耕、有機農業與資源循環再利用等議題。他們普遍認為,「食農教育」是一種有效的手段,有助於推動農業永續與飲食文化的傳承。然而,在實踐過程中,農業轉型的高成本、產量與收益的不穩定性,以及資源分配(如資金、技術與教育)的不均衡,仍是許多從業者共同面臨的挑戰。此外,消費者對友善農耕與在地飲食文化的認知仍有提升的空間,這些因素往往影響在地食農的推廣與發展。

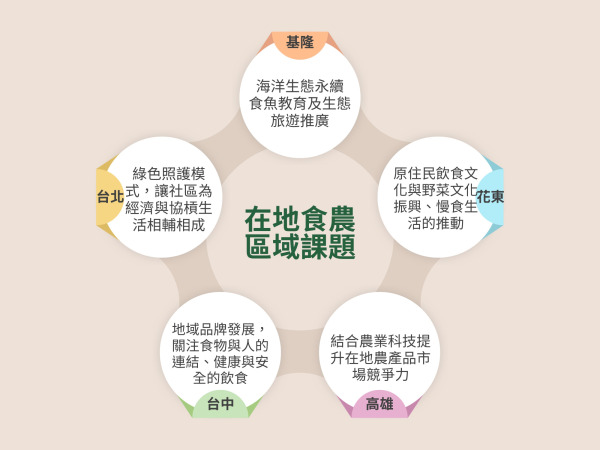

值得注意的是,各地在食農議題上的發展方向與關注重點具有鮮明差異。例如,花東地區,原住民的飲食文化與野菜文化振興備受關注,而慢食生活的推動也促成了多元社群協力農業,成為重要策略之一。南部地區則聚焦於如何結合農業科技,提升在地農產品的市場競爭力,同時兼顧青農創業、生態保育與糧食自給率的平衡。基隆與其鄰近地區(宜基地區)因為地理位置與漁業發展的特性,更加關注海洋生態永續、食魚教育以及生態旅遊的推廣。

中部地區則強調地方特色農產品的品牌發展,並關注食物與人的連結、健康與安全的飲食議題,甚至探索農業與弱勢群體之間的可能連結。至於北部地區雖然農業面積相對較小,但從都市農業的角度出發,例如透過土壤微生物或城市養蜂來營造生態系統,並進一步探索與高齡議題結合的綠色照護模式,讓社區微經濟與斜槓生活相輔相成,創造更多可能性。

透過本屆「在地實踐行動培力工作坊」的舉辦,各地在發展食農教育與農業永續時,可以考量自身的自然與文化特色,並與永續發展目標結合,發展出更能因地制宜的方法,突顯在地優勢。同時,跨地區的經驗交流與資源共享,有助於建構更多元的產業鏈與推動模式,進一步提升食農教育生態的影響力。無論是農村或都市,在政策支持、技術輔導與教育推廣等層面上的整合,是長期發展的重要推力,並累積更穩固的發展能量。

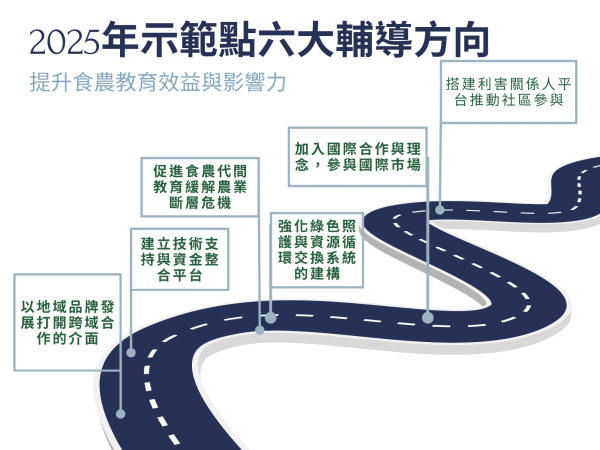

六大輔導方向提升食農教育效益與影響力

經過五場工作坊的討論以及觀察,對於接下來新的一屆示範點,提供了更具體與聚焦的輔導方向,以下彙整出六大面向:

第一「以地域品牌發展,打開跨域合作的介面」,將飲食文化的元素導入與強化,以建立屬於地方特色品牌,提升地方創生能量,或可引入相關的推廣認證與標章打開跨領域合作的介面,多層次的價值創造,以提升整體的經濟效益。

第二「建立技術支持與資金整合平台」,善用專業技術平台和科技來回應氣候變遷的挑戰,例如3D列印、綠能、智能科技等;甚至可以設立社區專項基金、強化資金資源整合,支持生產者的轉型,並以社會影響力投資來吸引企業投入友善或永續農林漁牧業的項目。

第三「促進食農代間教育,緩解農業斷層危機」,針對不同年齡層,需要有因應世代差異的多層次教育內容與方法。更應促進跨代學習,也就是代間教育,連結各世代的強項促進互助學習的教育結構,可緩解農業世代斷層的問題。

第四「強化綠色照護與資源循環生態系統的建構」,以都市農耕營造社區高齡綠色照護社群,並善用家庭廚餘、社區堆肥與近郊農場,建立資源循環機制或交換平台,延伸都市小田園、屋頂農場和社區養蜂等都市行動,讓都市綠化融合食農行動,促進都市食農能更具韌性,並能以數位平台介面,促進資源共享。

第五「加入國際合作與理念,參與國際市場」,借鏡國際成功案例,例如慢食生活運動或社區協力農業(Community supported agriculture,CSA)等概念發展,可藉此與國際組織建立合作關係,並吸取相關知識與技術,甚至資源的支持,協助具地方特色的農林漁牧產品參與國際展覽,刺激更多的發展想像。

第六「搭建利害關係人平台,推動社區參與」,整合政府、農民和教育機構,並能結合企業和非營利組織的資源,營造互助具韌性的生態圈,並能以類似「共享農場」或是「共同銷售與購買」的機制,結合教育活動讓居民參與在地農林漁牧生產者的種植與銷售行動,增強社區活力與創造社區經濟的可能性。

本次提案劃分為「雙北、宜基、桃竹苗、花東、中部、南部」六大區域,期望更貼近各地實況,促進在地發展。也因此本次2024年12月10日截止徵收的提案,我們得以看到更加多元的議題回應行動。同時,也讓我們重新思考,有鑑於不同區域的特色與需求,可以細分區域輔導策略,透過議題推展強化區域韌性,開展食農教育更加綿密的能量。

此外,我們也很高興發現許多長期深耕地方的團隊積極參與,展現對食農教育與永續發展的承諾。我們衷心期待,透過綠食圈概念的持續推廣,能夠在台灣這片土地上扎根並擴展,讓人們不僅關心「吃得好」,更能進一步重視食物來源與生態永續,關懷我們賴以生存的土地與海洋。